未完の大作「陶芸空間 虹の泉」は、陶芸家・東健次氏が松阪市飯高町の山奥に創り上げた世界。

掲載日:2024.01.17

三重県松阪市飯高町の山奥に、この地で育った陶芸家・東健次氏がたった一人、35年もの歳月をかけて作り上げた陶アートスペース「陶芸空間 虹の泉」。5800平方メートルもの土地を陶で埋め尽くすことを目指すも、2013年に74歳で急逝され未完の大作となりました。今回は、実際に現地に赴き作品に触れ、さらに東氏が辿った人生、土地の権利関係、制作資金についても調べてみました!地域の人々の協力を得つつ、築かれた未完の大作を見にぜひみなさまも飯高町波瀬へ。(記事公開日:2019.10.11)

【重要】冬季1月、2月は休館させて頂きます。

2023年4月1日より「陶芸空間 虹の泉」保存維持活動を開始しました。

虹の泉に起こし頂くと受付がおり、入館料受付、説明等させて頂きます。

開館時間 午前10時~午後4時

入館料 高校生以上 お一人様500円

※2025年4月1日より入館料を改定します。

入館料 高校生以上 お一人様800円

◆松阪の山奥に「雲上の世界」?

陶芸家がたった一人で、35年の歳月をかけて制作した「雲上の世界」が松阪の山奥にあるらしい。そんな噂を聞きつけて、今回取材に行ってきました!

場所は、松阪市内から車で1時間半ほどの山奥。

国道166号を通り長い山道を抜け、少し走ると…突然それは現れました。

なんという異質な空間でしょうか。

まるで、別の世界に迷い込んでしまったかのような感覚を覚えます。

大きな公園といっても過言ではないほどの広さがあるこの空間一帯が陶で埋め尽くされていて、どこを見ても圧倒的な光景が目に移ります。

作品に近づいてそれぞれのディティールを見れば、ひとつひとつの精巧さに気づくことでしょう。

モザイクも一つ一つ全てが違っていて、これらももちろん全て手作り。

東さんがどれほどの時間をかけて制作をしたのか、想像も出来ません。

これらを全て、たったひとりで制作した東 健次さんとは一体、どのような人物だったのでしょうか?

道の駅波瀬でもらえるパンフレットの来歴をまとめるとこんな感じでした。

1938年生まれ、三重県松阪飯高町森で育つ。

愛知県立瀬戸窯業高等学校卒業。

22歳、セイロンへ初めての旅。神から陶アートスペースを作るように告げられる。

23歳、第5回日展 工芸美術部門に入選。

28歳、外国の地を求めてアルゼンチンへ移住。アンデス山脈の麓に土地を購入し、作品を作り始めるが、自信を失い挫折。

39歳(1978年)、苦悩と忍耐の日々の末、日本こそが新たな目的地であるという考えに変わる。

帰国後、富永にアトリエ・窯を築き、虹の泉の創作を開始。

2013年5月、享年74歳。

東氏は子供時代をここ飯高町で育ち、愛知県の陶芸の学校を卒業したのち、自らの陶アートスペース創造の地を求めて世界を旅しました。

元々、東氏は「日本には独自の文化を育てる土壌がなく、感傷的・伝統的な文化に頼っていてヨーロッパの文化の表面を真似るのみである。」と考えていて、遠いアルゼンチンの地で、作品作りを始めたそうです。

しかし38歳の時、自分の本当にやりたいことは、日本の伝統的な文化に挑戦し、すばらしい陶の泉を作り、日本の人々に見せることであると考え、帰国。

日本を新たな開拓の地とし、故郷である飯高で創作を開始しました。

ここで、一つ気になることがありました。

それはズバリ!

「この広大な土地の権利や製作費はどうなっているの?」

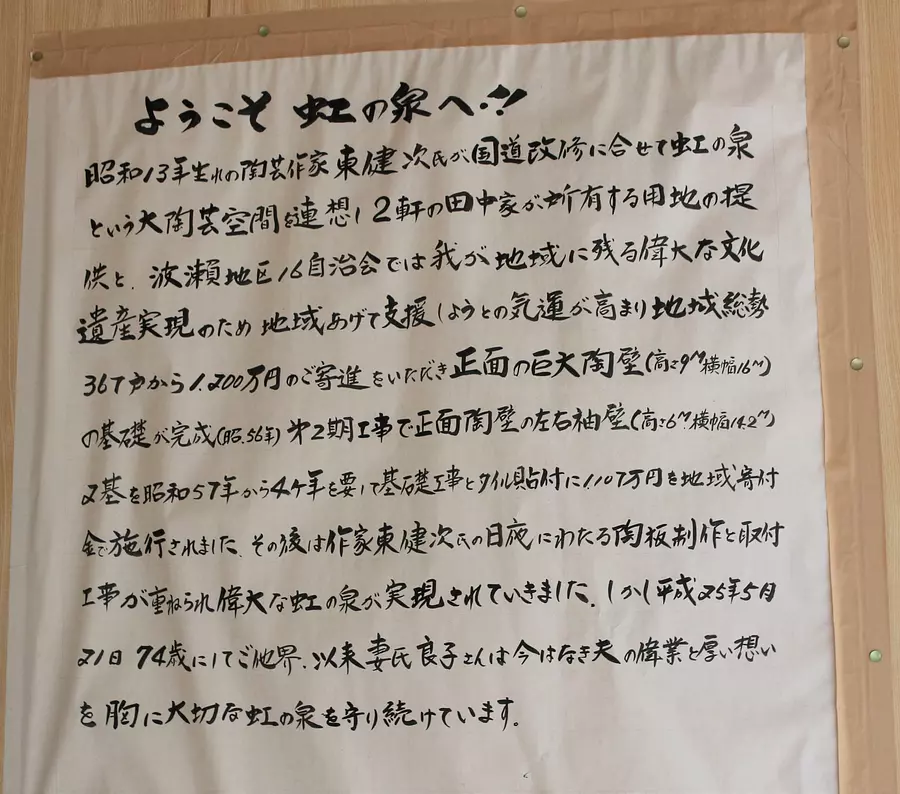

その答えは、元飯高町職員の方が作られた来場者用の小屋にありました。

流れを要約すると、

①東氏が国道改修に際して、この作品を構想する。

②2軒の田中家が、所有している用地を提供する。

③波瀬地区16自治会367戸から1,200万円を寄進。

④1978年には、正面の巨大陶壁の基礎が完成。

⑤1,107万円の地域寄付金により、1977年から4年間の第2期工事で正面陶壁の左右に位置する釉絵(地図上の翼壁)2基の基礎工事とタイル貼り付けを施工。

⑥その後は東氏の日夜にわたる陶板製作と取付工事により制作が進む。

といった時系列であったようです。

東氏の毎日の制作はもちろん、地域の方々の大きな協力があって作り上げられてきた空間だということが分かりました。

◆イリスの壁 陶板運動について

「虹の泉」正門から足を踏み入れ、向かって右の壁伝いに進むと「イリスの壁」と呼ばれるゾーンがあります。

これは、地元の人や来場者などに陶板を一つ4,000円で買ってもらい、各自で名前や記念日を刻んだ後、焼いて壁に貼り付けて作品の一部にするというプロジェクトです。

今では、1万枚以上の陶板があるそうで、額にするとなんと4,000万円以上の支援になります。

基礎工事後の35年間の制作・建設資金は、主にこの「イリスの壁 陶板運動」によって得られた資金で進められました。

イリスの壁を構成する陶板一つ一つには、東氏への応援メッセージや、人生にまつわる様々なことが刻まれています。

これら一つ一つが、虹の泉を構成し、大切な作品の一部になっているんですね。

ただし、残念ながら東氏が急逝された2013年以降は、陶板は増えていません。むき出しのコンクリートを見ると、少し寂しさを感じざるを得ませんでした。

【ミューズの丘】

ここからは、虹の泉の各ゾーンを説明していきたいと思います。

正門から入って、モザイクフロアを抜けると目に飛び込んでくるのがこのミューズたちの後ろ姿。

(ミューズとは、ギリシャ神話に出てくる音楽や舞踊を司る女神のことです。)

正面からも見てみましょう。

一般的には9柱とされていますが、向かって一番左にいるミューズのみが少し低い位置に設置されていることに気が付きました。

何か理由があるのでしょうか?

【勝利者の丘】

モザイクフロアから左に目をやると、この勝利者の丘があります。

丘の上には、三体の立像や

空間全体を見渡せる雲上の椅子があり、座ることもできます。

丘の斜面には、裏側(つまり空間の外から見える面)に至るまで、制作を支援した人たちの名前の陶板が埋め込まれていました。

【人間樹の森】

人間と樹木が一体となっている像が53体立ち並び、この森を作っています。

近くで見てみると、像は小さなパーツに分かれていて、焼かれたのちにつなぎ合わされていることが見て取れます(泉のやきもの全てが同じ作り方で作られているそうです)。

後ろに控える本物の木と合わさって、独特な世界観が演出されています。

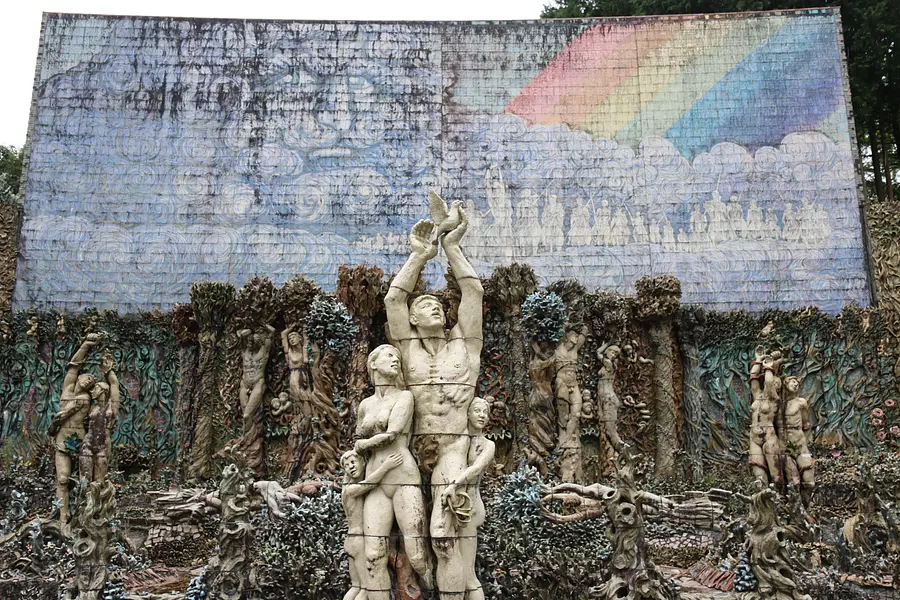

【大陶壁・センター像】

虹の泉の一番奥に位置する象徴的な場所です。

この虹の描かれた大陶壁は地域の人々の支援を得て、1978年に完成した最初の作品。

ここが虹の泉の「泉」本体でしょうか。

水色に焼き上げられたやきもので、湧き出る水を表現されています。

【翼壁】

大陶壁の両サイドには、翼壁があり、陶絵が施されています。

ここでも、人間と樹が交わるイメージが多用されています。

【イリスの壁】

イリスとは、ギリシア神話に出てくる虹の女神のこと。

ここには、35年間の制作を支えた人たちの陶板が敷き詰められています。

自分の協力したい気持ちが、芸術作品の一部になっていく。本当に素晴らしいことですね。

ここからは、インタビューのコーナーです。

今回特別に、東健次さんの妻である良子さんに、インタビューさせていただきました。

虹の泉を体感して、気になった点を伺ってみたいと思います!

Q.イリスの壁の陶板を焼いたり貼り付けたりするのは、東健次さんご本人がされていたのか?

A.初めは左官屋さんに依頼していたが、費用面のこともあり、だんだん自分でするようになった。

Q.虹の泉には、どのような方がいらっしゃるのか。

A.多くが遠方からいらっしゃっている。南は九州、北は北海道といった具合。

Q.アトリエは虹の泉から車で15分くらい離れているが、制作はどのように行っていたのか。

A.基本的に作業は四季で分かれている。冬は寒さで陶に亀裂が入りやすいので、アトリエで過ごし、タイルなど小さなものを作る。春になるとそれらを窯で焼く。梅雨から夏にかけては大きな作品(立像など)を作り、秋になると本格的に虹の泉での取り付け作業。基本的にはその繰り返し。

Q.健次さんの一日の過ごし方はどのようなものだったか。

A.アトリエは自宅に隣接しているので、一日中ほぼずっと制作していた。朝5時にはアトリエに入り、制作。夜に自宅に戻ってからはストレッチ(制作は腰など体に負担がかかるため)をして寝る、というストイックな日々を35年間送っていた。本人は自分のことを「芸術の奴隷」と言っていた。

Q.虹の泉にあるオブジェは、細かく分割して焼かれた後つなぎ合わせて作られているようだったが、窯の大きさはどれくらいだったのか。

A.底面がタタミ2畳、高さがタタミ1畳くらいの窯。人間ちょうど1人が入って立てるくらい。立像などは、陶で彫刻を作り、パーツごとに切断し、外側が2センチくらいの厚さ分だけ残るように中身をくり抜き、それを焼いて作っていた。

Q.完成の見込みについての話などはされていたのか。

A.2013年時点で、あと10年あれば完成するという話はしていた。

良子さん、たくさんの質問に丁寧に答えていただきありがとうございました!

話を伺う中でとても驚いたのが、なんとこの虹の泉の「地形」までも健次さんと良子さんの手作りであること。

もともとこの場所は全くの平坦だったそうで、土を掘り、昔ながらの方法で空気を抜いて積み上げて作りあげられました。ミューズが1柱だけ離れて設置されていたのも、意匠的なこだわりとのこと。

さらに、陶のバックに接している木も自分たちで植えられたそうで、「陶の彫刻などを褒められるのも嬉しいが、地形にも着目してもらえると嬉しい」とおっしゃっていました。

当時の作業に思いを馳せながら、観賞させていただきましょう。

今回の取材を通じて強く感じたことは、「一人の人間は長い時間をかけて、これほどまでに大きなエネルギーを生み出せるのだ。」ということ。

似たような所としてガウディのグエル公園が思い浮かびましたが、デザイン・建設などの各プロセスでガウディ以外の人も多く関わっていたので、ひとりでこの空間を作り上げた陶芸家・東健次氏の凄みを感じます。

正直にいうと、この記事で虹の泉が持つ魅力をお伝えしきれた自信がありません。

実際に行ってみないと、この作品の真の素晴らしさは感じ取れないと思います。

運転はなかなかに大変な山道ですが、ぜひ「虹の泉」を実際に訪れてみてください。

人生に迷ったら、私もまた来ます。

<陶芸空間 虹の泉 基本情報>

住所:三重県松阪市飯高町波瀬 国道166号沿い

連絡先:080-1558-4612

チケット購入場所:虹の泉まで直接お越しください。

※虹の泉に受付が不在の場合は、波瀬 道の駅で購入してください。

2025年3月31日まで

入館料:高校生以上500円(作品の維持管理のため)

2025年4月1日より入館料を改定します。

入館料:大人 800円(高校生以上)(作品の維持管理のため)

開場時間:10時から16時まで

| カテゴリー | |

|---|---|

| 季節 | |

| エリア |

.png)