弘法大師の師匠、勤操大徳が開かれたお寺。丹生大師として親しまれている丹生山神宮寺とその周辺スポットをご紹介します。

掲載日:2021.06.29

「神宮寺って神社とお寺どっちなの?」「丹生って?大師って何?」そんな声に先ずはお答えします。結論を先に書いてしまうと、神宮寺は「お寺」なんです!でも神社ともとても深い関係にあるのです。また、丹生とは「丹(に)を生む」と言う意味で、そして丹とは「水銀」の事、水銀の産地として栄えたことから地名にまでなっています。

大師とはもちろん「弘法大師 空海」の事で、丹生にお祀りされている弘法大師、つまり丹生のお大師様と言う事で丹生大師(にうだいし)と呼ばれ親しまれています。そんな丹生大師 神宮寺と1日で巡る事の出来る周辺スポットと併せてご紹介します。

僧侶と写真家、二足の草鞋を履く僧侶フォトグラファー

鈴鹿市在住 カメラ歴:Nikon一筋13年

最近、ミラーレス機が気になって仕方がありません…。(涙)

丹生大師(丹生山神宮寺)

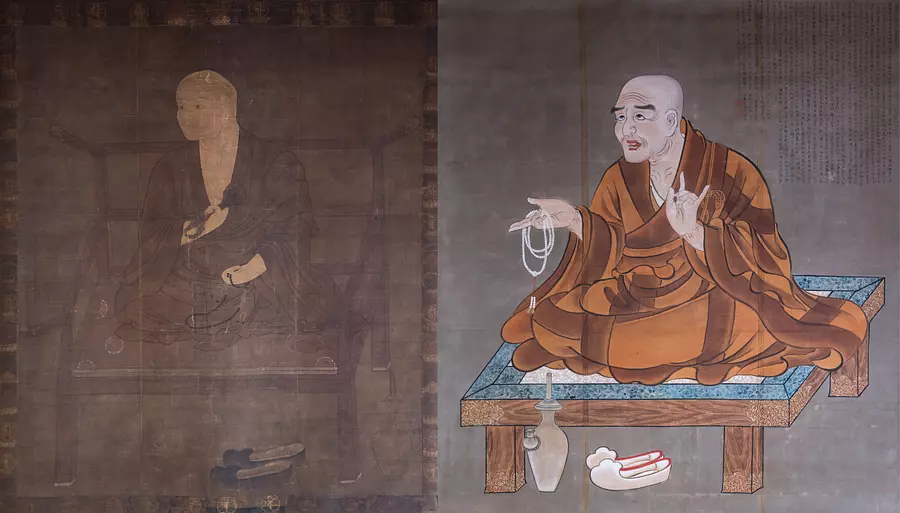

多気郡多気町丹生に在る、丹生大師として親しまれている丹生山神宮寺。宝亀5年(774年)に弘法大師の師匠である勤操大徳が開山され、後の弘仁4年(813年)に弘法大師が来寺された時に七堂伽藍(しちどうがらん)を整備されたという由緒あるお寺なのです。

さて、これより丹生大師の境内(けいだい)を順にご案内します。

※落慶とは、お寺や神社の建築物が完成、修復が完了すること。その記念式典を落慶法要と言います。

先ずは、山門を潜り抜けると参道が奥まで真っ直ぐに伸びています。その右側には大きな池があり、水面には白の睡蓮がたくさん咲いています。参拝される方は勿論、お散歩のルートになっていたり、ここの睡蓮を観に来る方、撮影される方で池の周りはいつも賑わっています。睡蓮は5月中旬〜8月上旬が見頃のようで、鑑賞される時は午前中の方がしっかりと開花しているのでオススメです。

睡蓮と蓮の見分け方を副住職さまに教えて頂きました。睡蓮は水面近くに咲き、葉は光沢があって切れ目があるそうです。蓮はと言うと茎が伸びて水面より高い位置で咲き、葉は光沢の無い円形だそうですよ。

この写真は中から撮らせて頂きましたが、格子から薄暗いお堂の中にこれらの像が見えると少々不気味かもしれませんね…。

観音堂(本堂)内陣。立派なお堂なのは一目瞭然ですが、内陣の天井を見れば更にその凄さに気がつきます。

天井にも様々な様式や格式が有り、壁の上で湾曲した木材で天井を持ち上げる様式を「折上格天井(おりあげごうてんじょう)」、更にもう一段高くしたものを「二重折上格天井」と言います。更に小組(こぐみ)と言う格天井の四角の中を更に孔子模様を装飾したものを「二重折上小組格天井」と言い、正に最上級の造りなのです。

天井ひとつ観ても、こういった格式など様々な意味合いがあるので、この様な細かい部分にも目を向けてみると参拝がより楽しくなりますね。

また、この広場から大師堂へと続く石階段とその横にある回廊はここでしか観ることの出来ない絶景ポイントです。「丹生大師」と言えば回廊と言うぐらい有名です。春には桜に覆われて、初夏は新緑、雨の日の幽玄さも素晴らしいです。紅葉や雪景色など四季を通して撮影したくなる場所です。

この回廊は、江戸時代のお殿様や、時のお偉方がお大師様を参拝される時に雨風を凌ぎ敵から身を守る為に作られたそうです。平成29年に台風で倒壊してしまいましたが見事に再建されました。現在は参拝者の方にも利用して頂ける様に解放されているので、ぜひお殿様気分を味わってみましょう。

左には文殊堂があり、中には本尊様として文殊菩薩、脇仏として普賢菩薩が安置されています。どちらの仏様も蓮華座に片足を出して座られています。蓮華座の下には、禽獣座と言って文殊様は青い獅子、普賢様は白い像がいます。この様な座り方や下に動物がいる等、馴染みの少ない仏様を間近に拝見出来るのも良いですね。

こちらの四国八十八ヶ所霊場の石仏も大師堂と共に平成26年に台風被害を受けましたが、御住職をはじめお寺に関わる信者や地元の方々のお陰で修復・再建されました。

この写真は数枚を合成したものになりますがスマートフォンのパノラマ撮影を使えば簡単に撮ることが出来ますよ。一番左は丹生都比売命から右は山門を越えて集落まで。

正に絶景ポイントです!出来ればここから夕焼けを撮りたかった…。(涙)

何故ここが新スポットになったのか。それは先ほど書いた台風によって大師堂と四国八十八ヶ所霊場に大木が倒れて損傷した為、これ以上の被害を出さないよう苦渋の決断で大木を伐採した為に出来たのです。こちらにもぜひお立ち寄りください。

初めにお話しした深い関係とはこの事で、神仏習合(しんぶつしゅうごう)と言って僧侶が神前でお経を読んだり祭祀(さいし)を仏式で執り行っていた時代がありました。明治の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によってお寺と神社は別々になりましたが神宮寺というのは名前の通り、お寺の中でも神社と一番関係が深いお寺なのです。その関係性は現在でも切っても切れないものです。

こちらは、仁王門の落慶を記念して作られた特別朱印と腕輪念珠です。念珠のサイズは大小の2種類。1722〜23年に建立された当時の木材で作られたものです。約300年前の木材ですよ?その間に丹生大師に参拝された人々を見守り続けた門の木材が自分の腕で自身を守ってくれると考えたら一段と有り難く感じますよね。

そんな丹生大師さんは現在「西国薬師四十九霊場三十五番札所」、「東海三十六不動尊霊場二十四番札所」、「三重四国八十八ヶ所七十五番札所」、「伊勢西国三十三観音霊場十二番札所」になっているので、其々の通常の御朱印も勿論あります。機会があれば是非お参り下さい!

⬇︎⬇︎次のページでは周辺スポットをご紹介しま〜す!次のページへお進みください!⬇︎⬇︎

重い機材を担いで登ること5分強、最後の石階段を上れば目の前に立派なお堂が見えてきます。正面が本堂で右奥にあるのが庫裡です。こんな山奥にこれほど立派なお堂を建てることは、現代においても大変な事は間違いないですが、当時にこの場に建立した先人の信仰心と情熱には恐れ入るばかりです。

丹生山近長谷寺のHPはこちらをクリック!

偶然にも、紫陽花の上に居るカエル、カタツムリ、トンボを発見!今までこんな写真は撮れたことが無いのでラッキーでした。

どこで覚えたのか、「紫陽花には毒があるのでカタツムリは紫陽花には居ない。」と勘違いをしていましたが、実際は「紫陽花の葉には毒素があってカタツムリは葉を食べない。」という事でした。しかし3枚とも似た様な構図…。(汗)

小さな生き物の目にピントを合わすのは大変ですが、絞りを出来るだけ解放して撮ると背景がボケて被写体が際立つので挑戦してみて下さい。保険をかけて一構図で数枚撮るか、撮った後にしっかりと確認する事をオススメします。(笑)

水銀坑跡

あじさいの小径を更に南に進むと看板があり、道から少し奥へ行くとある水銀採掘坑道入口。その昔、東大寺の大仏建立の時に使用された水銀5万両(現在の約2トン)はここ丹生のものだそうです。中には入れませんが、入口に近づくと中から冷たい風が流れてきて…小心者の拙僧にはちょっと怖かったです(冷汗)

こちらが松阪市庄町にあるドッグランが併設されたスコーンとキッシュのお店、ZACK'S BAKEさん。イートイン、テイクアウトのどちらも可能です。

今回は時間の都合でテイクアウトにしました。スコーンもキッシュもお家で美味しく頂きました。営業時間は10〜16時。不定休ですのでお店のインスタグラムでチェックして下さい。限定メニューもありますよー!

ZACK'S BAKEさんのInstagramはこちら!

敷地の奥には来訪記念と書かれたファンキーな看板を発見!皆さんも来訪の際はこちらで記念撮影を忘れずに!(笑)

コケコッコー共和国HPはこちらをクリック!

最後まで見ていただき有難うございます。どうでしたか?歴史と自然、どこか懐かしさを感じる多気町周辺。今回は行く事が出来なかった所がまだまだ沢山残っているので、これからも探索していきたいと思います。皆さんも近くに来られる事が有りましたらどうぞお立ち寄りください!

拙僧の前回までの記事は此方からどうぞ!